Todo buen amante del arte experimenta al menos una vez en su vida uno de esos momentos mágicos en los que un creación plástica le atrapa. A mí me pasó hace ya unos cuantos años en el George Pompidou. Nunca fui una gran fan de Jackson Pollock, pero recuerdo estar enfrente de su cuadro The Deep y quedar totalmente subyugada. Alguien me contaba que vivió una sensación similar con un Rothko. Nada menos que un Rothko.

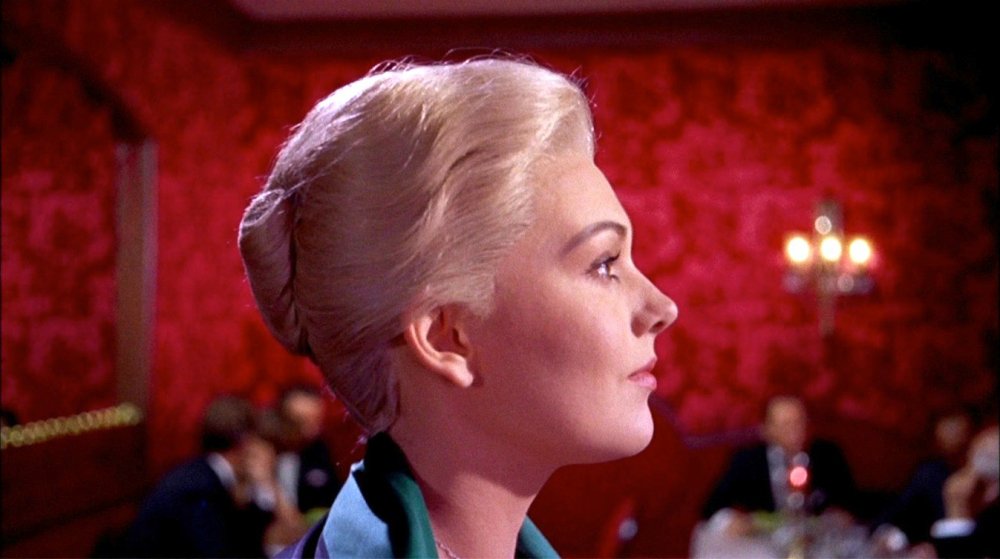

El caso es que estos días me daré una vuelta por ARCO, por aquello de seguir educando la mirada, y me ha salido la vena pictórica. Me he empezado a acordar de Kim Novak sentada ante un retrato de una mujer que lleva su mismo peinado, un moño que es una espiral, tan relacionada con la proporción aurea, básica en la composición de tantas y tantas obras de arte. Una espiral que tanto tenía que ver con el título de la cinta, Vértigo, utilizada magistralmente por Saul Bass en el cartel y los títulos de crédito. También me venía a la mente el universo de Dalí expuesto en un sueño de Gregory Peck en Recuerda, también de Hitchcock. Pero sobre todo imágenes que captaron el mundo pictórico de algún que otro artista.

Hace ya unos años se pudo ver en España una muestra que analizaba la relación de las películas de Dreyer con Hammershoi. Ensimismamiento, humildad, pulcritud. Esa mujer sentada en una silla rústica, en medio de una habitación apenas llena de elementos y el misterio que aquello encerraba. Es lo mismo que te embelesa de los fotogramas de Ordet: Johannes acercándose en la ventana con una vela, la ropa tendida agitada por el viento en un campo de cebada, una mujer apoyada en su brazo. Todo ello siempre en escenarios con apenas tres o cuatro cosas que decían lo justo de sus personajes. O esos travellings laterales que mostraban los fotogramas de Dies Irae tirando de cierto tenebrismo.

En Jennie, los fotogramas de la ciudad nevada se convertían en lienzos de un romántico. En Tess podías encontrar la impronta de pintores más costumbristas, a la altura de Millet. Edward Hooper está en la cabeza de directores como Wim Wenders cuando hace cosas al estilo de Llamando a las puertas del cielo. Ver películas como El sur o El espíritu de la colmena es pensar en el claroscuro de tantos y tantos artistas, y el cine de Visconti tiene ese detallismo extenuante de muchos pintores italianos del XIX.

Pero el camino también se hizo a la inversa. Marilyn se convirtió en un icono del arte pop; Jean Simmons aparecía a su vez en un cuadro de Baldessari; los labios de Mae West llegaban a ser un sofá. Los dos artes se retroalimentan en un ir y venir de infinitas posibilidades. Admiramos secuencias como se admira un lienzo, y nos sumergimos en una creación plástica como si viviésemos una película.

John Berger, que hace pocos días estuvo en España, decía: “La pintura nos trae a casa. El cine nos lleva a otra parte”, y en ese ir fuera nos quedamos, dejando para siempre grabadas en nuestra cabeza imágenes con las que sería posible formar el más grande de los museos.